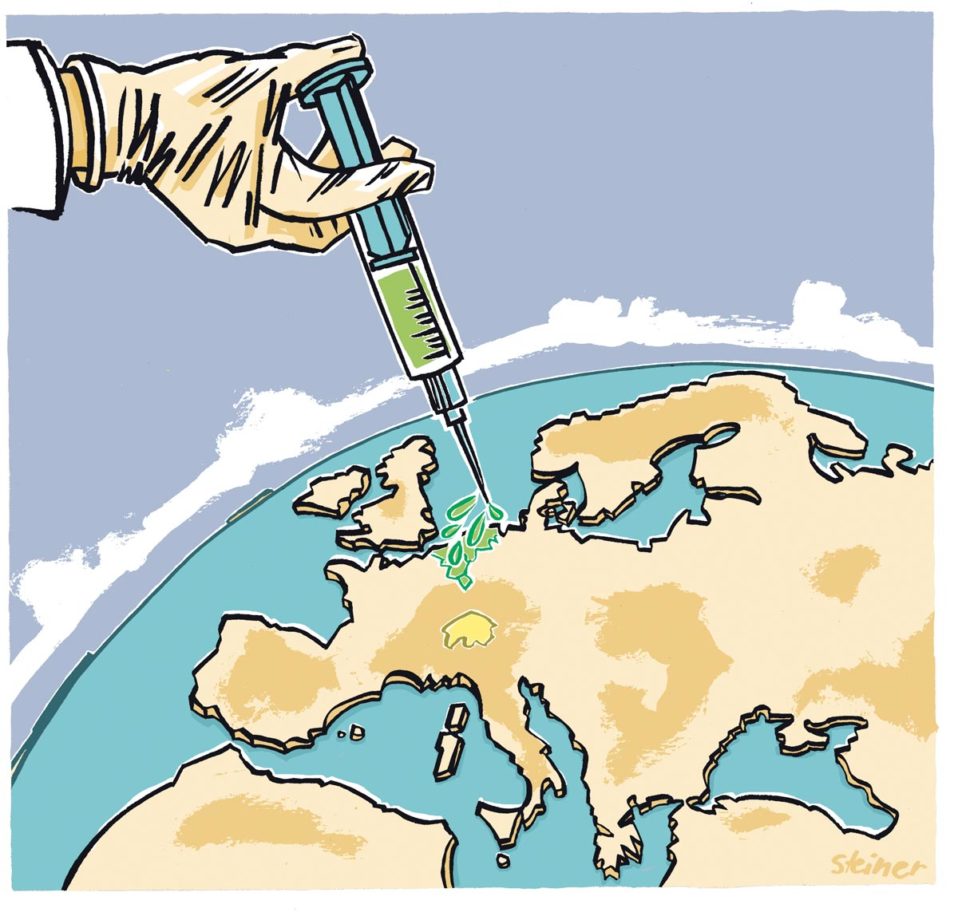

Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa kochen die Emotionen hoch, wenn es um biopolitische Themen geht. Warum das so ist wird klarer, wenn wir uns deutlich machen, welch‘ gewaltige Last hier verhandelt wird. Es geht um Menschenwürde, um den Wert des Lebens und die Zukunft eines Kontinents, dessen Menschen mit so vielen Krankheiten leben und so alt geworden sind wie nie zuvor. Die Sterbehilfe-Debatte hat also mindestens drei Dimensionen: eine philosophisch-ethische, eine kulturell- historische und eine gesundheitspolitisch-demographische. Eine Entscheidung in dieser Frage hat unweigerlich Auswirkungen auf jede dieser drei Dimensionen.

Erste Dimension: Die Menschenwürde

»Das Recht auf ein gescheitertes Leben ist unantastbar.« Dieser Satz aus einer französischen Kinokomödie von Jean-Pierre Jeunet wirkt wie eine Parodie auf den Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Allerdings ist es verblüffend, wie klar, präzise und zugleich lakonisch dieser Satz benennt, was den meisten westlich-geprägten Menschen heilig ist. Während menschliche Würde sich nicht ohne weiteres erschließt, versteht vom „Scheitern“ jeder etwas. Aus der Erfahrung, dass das Scheitern zum Leben gehört, nun ein Recht darauf abzuleiten, darin liegt Komik. Denn wer scheitert hatte die Freiheit etwas zu wagen. Und wenn eben dieses Wagnis missglückt ist, dann nicht auf eigenen Wunsch. Doch der Versuch zu leben, wie man eben will, auch in der Gefahr, falsche Entscheidungen zu treffen, und sogar das ganze Leben als gescheitert zu betrachten – das soll das Recht des Einzelnen sein, und zwar nicht irgendein Recht, sondern eines, das unantastbar sei. Würde als Freiheit zu verstehen, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, und selbst das Steuer in der Hand zu halten, ist eine Haltung zum Leben, aber auch eine Haltung zum Anderen, der diese Freiheit nicht nutzt oder gar nicht nutzen kann.

Dagegen steht die Sicht, dass Würde ein unveräußerbares Gut sei, aus dem sich Rechte erst ableiten lassen. Dieses Gut wird menschlichem Leben innewohnend betrachtet, unabhängig von Fähigkeiten, Stand und Anschauungen. Die Menschenwürde als Achtung vor dem menschlichen Leben ist das oberste Tabu unseres Staates; sie darf nicht verhandelt werden, gilt als unantastbar und ist ohne Einfühlung in das Leben anderer eigentlich unbegreifbar. Obgleich einzelne Einwände gegen diese Vorstellung einer dem Menschen gegebenen Würde erhoben wurden, erwies sich diese auf Immanuel Kant zurückgehende Begriffsdeutung als stabiler mehrheitsfähiger Konsens und konstituierte den juristisch einklagbaren Maßstab für die Menschlichkeit aller demokratisch verfassten Staaten. Nietzsche hingegen hielt die Menschenwürde für eine dem Menschen angedichtete Eigenschaft. Tatsächlich ähnelt dieser Würdebegriff einem mythischen Naturverständnis, das der Philosoph Ernst Cassirer als ein, „Vertrauen auf die Solidarität allen Lebens“ bezeichnet, als verbinde uns alle ein unsichtbares, eben unantastbares Band, das, sobald zerschnitten, uns unwiderruflich voneinander scheidet. Nach dieser Auffassung muss ein menschlicher Embryo die gleiche Würde haben wie ein gesunder Erwachsener oder ein Wachkoma-Patient.

Während die erste Auffassung von Würde sich sehr am Individuum und dessen Rechten orientiert, beschreibt die zweite das Fundament menschlicher Gemeinschaft, das die Rechte des Einzelnen erst ermöglicht. Beide Haltungen gehören zu modernen Gesellschaften. Sie sind die Pole menschlicher Würde. Zwischen ihnen besteht ein Spannungsverhältnis, das nicht versöhnt werden kann, wenn ein einzelner Mensch die Gesellschaft bittet, ihn zu töten. Der Staat muss fragen, welche Auffassung von Würde in existenziellen Grenzsituationen schwerer wiegt. Und damit befindet er sich in einem moralischen Dilemma, denn das Abwägen zwischen der Würde als Recht des Einzelnen und der Würde als Achtung dem menschlichen Leben gegenüber, ist mit dem Konzept der Menschenwürde, die Autonomie und Lebensschutz zusammen denkt, unvereinbar. Der Dammbruch, der in Bezug auf die Legalisierung der »aktiven« Sterbehilfe oft befürchtet wird, würde also nicht erst erfolgen, wenn Sterbehilfe auf Rezept eine verbreitete Praxis werden sollte, sondern bereits dann, wenn diese Abwägung zwischen Individual- und Sozialrecht zu einer Veränderung der Gesellschaft führt, in der Würde nur noch Selbstbestimmung hieße und die Achtung vor dem Leben nur noch als Rudiment einer Kultur von gestern angesehen würde.

Zweite Dimension: Der Wert des Lebens

In ihrer Sammlung von Aufsätzen mit dem Titel »Dialektik der Aufklärung « legen Adorno und Horkheimer folgende Entwicklung nahe: Die Durchsetzung von Individual-Rechten, die dank der europäischen Aufklärung zum Anerkenntnis der Menschenrechte führte, mündet in liberale Gesellschaften, die die »Solidarität des Ganzen« aufheben zugunsten der Interessen einer Massen-Industrie. In ihnen bezieht der Einzelne nur als Konsument und Arbeitskraft seinen Wert. Leistung und Konsumkraft zählen mehr als Achtung vor dem Einzelnen. Industrielle Fertigung, Technik und Arbeitswelt lassen den Würdebegriff erodieren. Was vielmehr zählt und praktischer nachvollziehbar ist, wird in Einkommen und Fähigkeiten gemessen, in der Teilhabe an Technik, Kommunikation und öffentlichem Leben. Wer hier nicht mitkommt, muss sich in dieser Logik weniger wert oder gar entwertet fühlen.

Jenseits dieser menschlichen Entwertung, die mehr ein allgemeines gesellschaftliches Phänomen beschreibt, stellen im Falle von schwerer Krankheit einzelne Symptome ganz individuell den Wert des Einzelnen in Frage. Häufiges Erbrechen, Ekel vor Wunden am eigenen Körper und die Ohnmacht, die sich einstellt, wenn Grundbedürfnisse nur in Abhängigkeit von anderen erfüllt werden können, tragen dazu bei, den Selbstwert zu mindern oder ganz auszulöschen. Im schlimmsten Fall wird diese Situation als unheilbare Verletzung der persönlichen Würde empfunden. Niemand, der sich in dieser Unheilbarkeit lieber den Tod wünscht, wird es im Sinn haben, den Wert anderer Menschen in Zweifel zu ziehen, die möglicherweise in einer ähnlichen Lage einen ganz anderen Weg gehen. Denn was für den einen würdelos sein mag, ist für den anderen noch im Rahmen persönlicher Integrität. Diese Relativität persönlicher Würde im Gegensatz zur Menschenwürde speist sich aus Wertvorstellungen des Einzelnen. »Hat mein Weiter-Leben für mich einen höheren Wert als das Leiden, das damit verbunden ist und das ich ertragen muss? Oder ist mein Leiden so groß, dass der Wert meines Lebens mich nicht mehr überzeugen kann, weiter zu leben?«

Ob das Leben noch lebenswert sei, entscheidet der Wille und die Kraft zum Weiterleben. Falls dieser Wille schwächer ist, als das empfundene Leiden – muss die Gesellschaft dieses Nicht-Mehr-Weiterleben-Wollen als Appell sehen, den Lebensschutz im Einzelfall aufzuheben?

Darin besteht das Dilemma: Eine füreinander sorgende Gesellschaft setzt sich für die Autonomie und persönlich empfundene Würde des Einzelnen ein. Indem sie Menschen nicht mehr nur im, sondern auch beim Sterben hilft, entfremdet sie uns voneinander. Hilfe anzunehmen wird zunehmend als Verletzung der eigenen Würde empfunden und Hilfe zu geben, als unzumutbare Bürde. Diese Dialektik einer aufgeklärten Gesellschaft, die Adorno und Horkheimer eindrucksvoll beschreiben, macht die Pattsituation deutlich, in der wir uns befinden. »Eine Freiheit, die Leben vernichtet, ist keine Freiheit. « – »Und ein Leben, das keine Freiheiten mehr hat, ist kein Leben mehr.«, streiten sich etwa ein Pfarrer und ein querschnittsgelähmter Patient in einem spanischen Kinofilm, der 2004 den Oscar gewann. Hier wird der Wert des Lebens verhandelt, und aus der Perspektive des Kinozuschauers kann diesen Wert eben nur jener einschätzen, um dessen Leben es geht.

Wer überzeugend darlegen kann, dass für ihn durch eine Erkrankung oder einen Unfall vom Lebenswert keine Überzeugungskraft mehr ausgehe, kann von der Gesellschaft attestiert bekommen, unerträglich zu leiden.

Diese Praxis ist mittlerweile in die Gesetzgebung der Benelux-Staaten eingeflossen. Mit großer Sorgfalt dokumentiert beispielsweise die Niederländische Sterbehilfekommission, welches Leid angegeben und ärztlich geprüft wurde und ob im Einzelfall die gesetzlichen Kriterien eingehalten wurden, um Sterbehilfe zu gewähren. Hauptkriterium ist dabei das unerträgliche Leiden ohne Aussicht auf Besserung, gleich, ob es durch psychische oder physische Erkrankungen hervorgerufen wurde. Daher ist es in den genannten Staaten auch kein Tabu, einen depressiven Menschen auf eigenen Wunsch zu töten.

Ob langfristig neben physischen und psychischen Erkrankungen weitere Kriterien zugelassen werden, darf erwartet werden. Tatsächlich wird in den Niederlanden bereits diskutiert, ob soziales Leiden, das durch Armut und Ausgrenzung entsteht, nicht ein solches Kriterium sei, um jenen, die davon betroffen sind und die das wünschen, Sterbehilfe zu gewähren. Hintergrund: Die Suizidrate aus wirtschaftlichen Gründen ist in den Niederlanden stark angestiegen. In der Schweiz mehren sich die Stimmen in den Medien, die auch den »Altersfreitod« befürworten, also den Suizid im Alter aus einer Lebensbilanz heraus. Das, was hierzulande selbst Befürwortern der Beihilfe zum ärztlichen Suizid als Dammbruch erscheint, beginnt sich in den liberalen Nachbarländern bereits als Realität am Horizont abzuzeichnen. Mit dem Vorwurf „Wir müssen in die Schweiz fahren, um würdig sterben zu können“, kann jede solidarische Gesellschaft auf Dauer demoralisiert werden. Denn es wird immer einen Flecken Erde geben, der in einer bestimmten Position eine Haltung einnimmt, die einem Einzelnen besser erscheint.

Dritte Dimension: Die schwache Alte Welt

Was in der Debatte am meisten erstaunt, ist das Ungleichgewicht in der Diskussion. Es gibt eine Kluft zwischen den zahlreichen Filmen und Artikeln zum Thema Sterbehilfe, während die Begleitung von kranken Menschen wesentlich weniger thematisiert wird. Doch nur weil wir es gewohnt sind und spannend finden, in Erzählungen einen Kampf zwischen zwei Weltbildern zu verfolgen, etwa zwischen Gut und Böse, darf diese Dramaturgie nicht Grundlage unseres Urteils werden.

Es scheint schon trivial zu sein, immer wieder darauf hinzuweisen, dass noch nie so viele Menschen so alt geworden sind wie im heutigen Europa. Dieses Problem möchten sicher jene haben, denen es kaum möglich ist, selbst über ihr Leben zu bestimmen, denen Grundbedürfnisse verweigert werden und die sich noch nicht einmal sicher sein können, dass ihnen die Menschenwürde zuerkannt wird. Keine Frage! Uns geht es sehr gut in Europa. Dennoch machen wir uns Gedanken, wer sich um uns kümmern wird, wenn 2050 drei Millionen Deutsche pflegebedürftig sind, wie Hochrechnungen prognostizieren.

Bislang fehlt ein breiter Diskurs, der öffentlich nach Lösungen für Millionen Menschen sucht, in Würde alt zu werden, mit Krankheit und im Sterben zu leben. Leider werden entscheidende Pflegereformen angekündigt und von jeder Regierung der letzten Jahre verschoben. Zu komplex scheinen hier die Probleme vor allen Dingen der Finanzierung. Ältere und kranke Menschen fühlen sich daher zunehmend als Last und Zeitkiller für andere. Sie nehmen wahr, dass ihre Familien durch die Forderung nach Mobilität und Flexibilität oft stark belastet sind, nicht selten weit voneinander entfernt wohnen und Pflege innerhalb der Familie sehr gute Ausgangsbedingungen braucht, um zu gelingen. Fachkräfte in der Pflege werden händeringend gesucht, und bislang hat keine Imagekampagne zur Aufwertung des Pflegeberufs dieses Problem gelöst.

Angesichts dieser schlechten Aussichten, erscheint es verständlicherweise nicht wenigen Deutschen erwägens- und sogar begrüßenswert, das Leben selbst beenden zu können. Die Gefahr eines Dammbruchs angesichts der gesundheitspolitisch-demographischen Dimension ist nicht ausgeschlossen. Vielmehr müssen wir fragen: Was führt zur Annahme, dass es im Verlauf von Dekaden keinen Druck auf ältere, kranke und behinderte Menschen geben wird, wenn Sterbehilfe als eine anerkannte Option unter anderen gilt?

Nun wird ein Jahr lang darüber diskutiert, ob es verboten oder erlaubt sein muss, dass einige hundert Menschen ihr Leben mit staatlicher Legitimation und Hilfe von Dritten in Deutschland beenden können. Soll die Suizidbeihilfe eine ärztliche Aufgabe sein? Sollen Ärzte straffrei bleiben, die ihren Patienten beim Suizid helfen? Oder sollen sie mit einer Gefängnisstrafe rechnen müssen? Eine überzeugende konsensfähige Ethik ist stets jener vorzuziehen, die sich vor allen Dingen aus Zwangsmaßnahmen ableitet. Es mag fromm klingen: Der Staat sollte mit allen Beteiligten diese Ethik kultivieren – wichtige Schritte sind in dieser Richtung getan, die Pflegezeit für pflegende Angehörige gehört dazu wie auch die Stärkung der Hospiz- und Palliativbewegung und das große ehrenamtliche Engagement in der Begleitung sterbenskranker Menschen und ihrer Familien. Der Staat wird Geld in die Hand nehmen müssen, viel Geld, um die befürchteten Dammbrüche unserer Ethik zu verhindern und ein würdiges Leben bis zuletzt jedem zu ermöglichen. Es ist an der Zeit, dass wir die dringlichsten Themen ganz oben auf die Tagesordnung setzen, und dabei gilt: In dubio pro vita. Im Zweifel für jene, die leben wollen.

Liebe Leserin, lieber Leser, diese Ausgabe unserer „lebenszeit“ [Printausgabe der Zeitung für Diskurs und Ethik am Lebensende] hat uns bewegt. Sie hat Diskussionen in unserem Team angestoßen und jeder Artikel in dieser Ausgabe gibt eine sehr persönliche Sichtweise auf dieses komplexe und emotional aufgeladene Thema wieder. Wir haben uns bemüht, eine Sprache zu finden, die jenseits verbreiteter Angriffe in der Sache argumentiert. Doch sicher wird es Aspekte geben, die Sie zum Einspruch herausfordern. Gern können Sie uns Ihre Gedanken und Kommentare schreiben, am besten per E-Mail an lebenszeit@ricam-hospiz.de.

Maik Turni

lebenszeit-Redaktion